Hudec Tour

被放逐的丰腴灵魂到老上海之锦华

2016.10.15下午,我与同学6人提前到达虎丘路。陈旧的欧式建筑在有些凋敝的街道旁耸立,地面散落着砖头电线略显脏乱。我为街景拍了一个黑白的视频,想着邬达克的匠心与创造力的产物,曾经精致辉煌的广学大楼(Christian Literature Society Building)如果要沦落到在甲醛气味中面露黯淡砖色不如在灰度里沉淀庄严。

跟一边热闹的教堂比起来,即使有着底层的极现代化的商店,浸信会还是显得有点冷清。一对对穿着西装婚纱的新人捧着花束面带桃花走过,街拍的女孩站在街角摆弄造型,急促的快门声里,浸信会大楼只在静谧中安守着虔诚,为信仰自由的反叛和挣扎像老者少时的轶事模糊在记忆里。

人们都会感叹于邬达克在设计四行储蓄会大楼的严谨与可以攻坚克难的过硬的建筑理论。位于街角,空间狭窄,他却融合了多种复杂的建筑风格,因地制宜,运用精美装饰与经典配色,让人们在转角遇见了不可思议的盛气恢弘。邬达克曾困扰与无法实现成为一名真正建筑师的梦,而上海这个冒险家的天堂给了他脱颖而出的机会。当我们漫步到储蓄会大楼的侧面,视线穿越繁杂盘踞的电线看见它单薄如少年的侧身,似乎也邂逅了他的年轻的冒险家的灵魂。

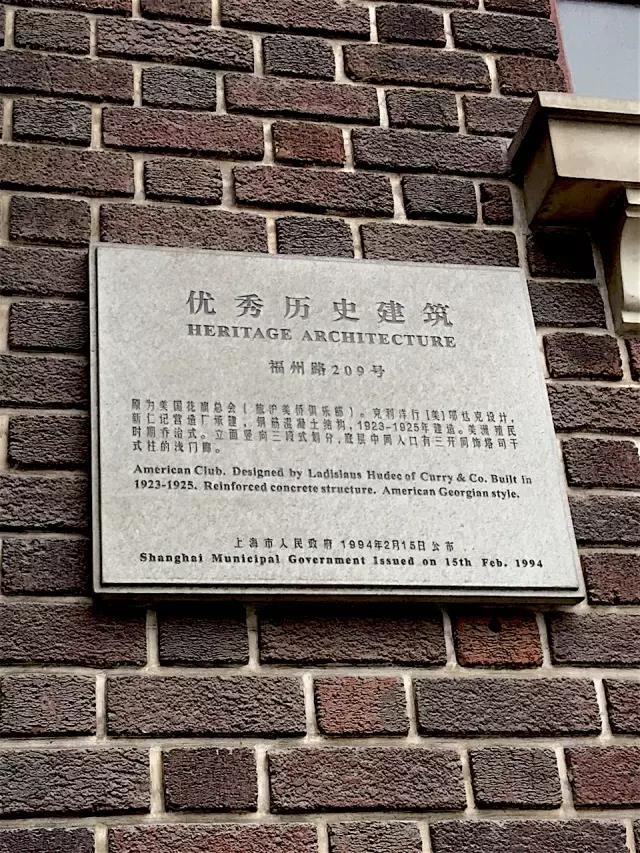

一直到路过Amerian Country Club,我注意到墙体上的“优秀历史建筑”标牌,我才意识到这些建筑并不是荒废在街头的“风情老建筑”,而是实实在在的一个优秀建筑师的心血,你可以说它们属于艺术的范畴;推开门将头伸进漆黑与漂浮的灰尘中时却又好像有那么一瞬间老上海的欢欣璀璨在积尘的台阶上复活,空空的大堂里响起了麻将声和快活的呐喊。它就是人们津津乐道的老上海的魅力,海派精神和历史记忆的保管者。

我并不是信宗教者,但于教堂总会有一种莫名的亲切感和安全感。同行者聚集在沐恩堂门口聆听安德拉斯先生的讲解时,我却被一束暖黄的光吸引,一个小走廊,看不清尽头的门里面是什么,但就觉得温暖,想靠近。

我们走进教堂内部后,最抓眼的莫过于高墙上的大幅彩色玻璃画。看过那么多油画乃至纹身中的耶稣,从没见过他披着如此鲜亮丰富的颜色,在玻璃画的流光溢彩中美好而庄严。同行的匈牙利孩子Sam喜欢它复兴的哥特式塔尖,有的同学为流畅的雕刻装饰驻足。看一座建筑仁者见仁,看一座教堂,我却迷失在了厚厚圣经中晦涩的言语和比堂厅广阔且庄严太多的神性里。

停留在尼克松“挚爱”国际饭店门口时暮色已至,虽然带着浓厚历史气息,但它并不过时。无论外观还是内部都有力地证明了经典的永恒和“复古是新时尚”的定律。在光明戏院的地板上仔细辨认抽象的线条组成的“Hudec”时,一声快门,我茫然地抬头,邬达克之旅也算是在我的茫然中宣告结束了。

身在旅途中的人不过觉得是徒步和参观。我花费了许多时间与小Sam谈天说地,也为领事的小treat高兴不已。我拍了一堆照片,到现在已删得寥寥无几。好照片是要有灵魂的,浮躁中我未能带着应有的尊重捕捉那些建筑凝固的深情和邬达克被放逐的无助,被认可的雄心,攀登人生巅峰的果敢。

我到上海来也就一个半月,了解甚少。不过除了国际大都市的华丽花哨,上海也有深沉悠远的历史与风情,这是常识。老上海的多姿魅力到如今也在歌曲与电影里被重复演绎,我则很庆幸能在现实生活中寻得她的踪迹,领略她是如何敞开怀抱收留被放逐的灵魂而渐渐丰满自己成为了多元多彩国际都市。邬达克,这个被迫流落到上海的失去乡愁的人,在新天地里让她成为在国际乃至世界发光发亮的佼佼者。不说他无私,他逐利,也不知道最后他有没有将上海当作他的第二个家乡。但我崇拜勇于冒险的灵魂,学识渊博才华横溢者。被老上海拥入怀中是游子之幸,邬达克也不负上海,用29年岁月为她打造了传世的锦华。